食品生物化学

食品生物化学

一、课程简介

①课程定位

《食品生物化学》是食品科学与工程专业的核心基础课程,旨在通过研究食品成分的化学组成、代谢规律及其在加工、储存中的变化,为食品营养、安全控制及加工技术创新提供理论支撑。课程需先修《无机化学》《有机化学》等基础学科,并为《食品分析》《食品营养学》等后续课程奠定基础。

②课程性质与特点

《食品生物化学》是食品科学与工程专业的核心课程,主要研究食品中蛋白质、糖类、脂质等生物大分子的结构、功能及代谢规律,及其在食品加工、贮藏中的变化。课程重点在于将生物化学原理应用于食品工业,如利用酶反应改善食品品质、优化加工工艺等。课程特点:结合生物化学、食品科学和营养学,分析食品成分的化学本质及其加工变化。关注食品加工、保鲜中的生化机制,关联食品色、香、味、营养等品质调控。引入分子生物学、代谢组学等技术,研究新型加工技术的生化基础。区别于普通生物化学,更强调食品复杂体系中物质的相互作用及外界因素影响,涉及食品安全与营养问题。课程内容贴近食品工业实际,与日常饮食和行业热点紧密相关。

二、课程目标

通过本课程的学习,要求学生掌握《食品生物化学》基础理论;能解决食品加工问题和解释风味产生机理;具备科学思维与批判、具有实践创新和食品安全伦理意识;培养爱食品、懂食品和做食品的创新性人才。

基本要求:课程基本要求围绕知识掌握、能力培养和学习方法展开,分为理论学习、实践应用和拓展提升三个维度:理论学习要求:熟练掌握蛋白质的结构、变性机制及功能特性在食品中的应用。理解糖类的结构差异对其理化性质的影响,以及在食品加工中的作用。掌握脂质的氧化机制及控制方法,理解其与食品风味和货架期的关系。熟悉酶的作用特性及在食品工业中的应用案例。建立 “成分结构——性质——变化——应用” 的逻辑链条。应用要求:结合具体食品案例,分析加工工艺中的生物化学原理。能够运用生化理论解释食品品质问题,并提出改良措施。拓展与创新要求:结合行业热点(如植物基食品开发、功能性食品研制),运用生化知识分析新型食品体系中成分的相互作用。尝试提出基于生物化学原理的食品工艺改良方案,培养创新意识。

三、课程特色

①课程思政融合

通过“酶学”、“中华饮食文化”等案例,将科技强国意识、工匠精神等思政元素融入专业知识,培养科学伦理与职业责任感。

②多元化教学模式

采用线上线下混合教学(如慕课资源、虚拟仿真实验),强化对复杂生化机制的直观理解。以行业真实检测项目为载体设计实验(如酶活力测定、酪蛋白提取),提升规范操作与团队协作能力。

四、课程建设成效

①课程建设成效

课程构建了基础架构、应用技术、代谢调控、前沿交叉4大核心模块,共9章,自建视频14个,共200分钟;其它来源视频30个,共230分钟。构建剁辣椒及其制品工业生产虚拟仿真实验平台1个,其中包括5个实验模块。其它资源包括测验和作业习题题库有475道题,考试题库有406道题。该数字化教学平台历经四年迭代优化,年均选课规模稳定维持在300人次以上,讨论话题5337个。并成为衔接生命科学基础理论与食品专业应用实践的重要纽带课程。有效支撑了食品科学与工程专业国家级一流本科专业建设点的获批。

②课程教学团队成效

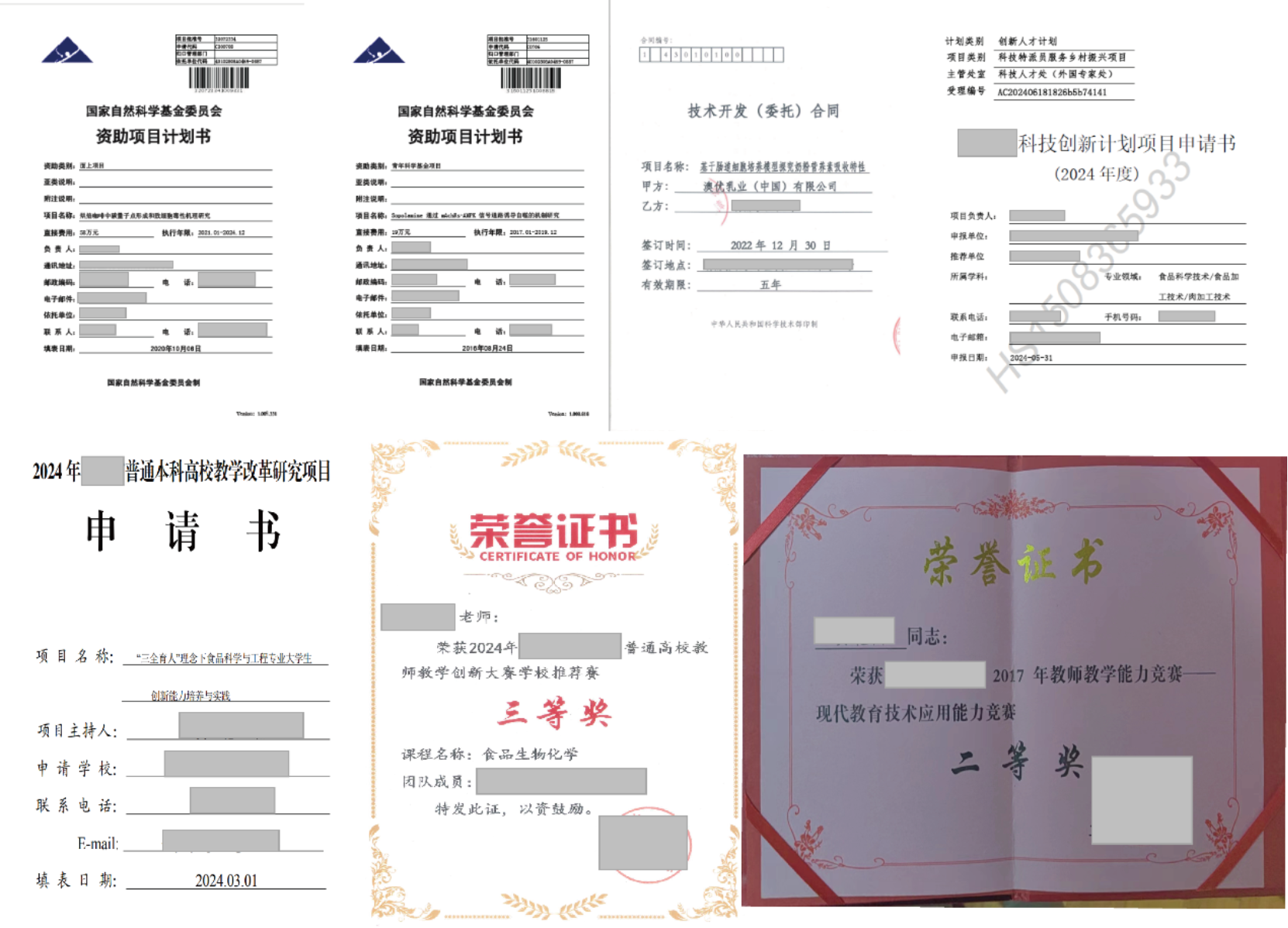

教学团队始终秉持“知行合一”,“致良知”的教育理念,在人才培养与科研创新领域结出累累硕果。主讲人深耕教学创新体系构建,近年累计承担省校级教改项目3项,发表教改论文2篇,荣获校级教学竞赛“一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项”的佳绩。科研方面,主持国家自然科学基金面上及青年项目双轮驱动,协同推进省部级自然科学基金2项,构建起覆盖基础研究与应用开发的全链条科研体系。产学研协同发展成效显著,主讲人不仅与澳优乳业等龙头企业共建2项横向课题,更开创性地搭建校企联合实验室。多次受邀参加食品科学与营养健康国际研讨会等顶级学术平台,研究成果获国际同行高度认可。在教学质量持续提升方面,团队成员斩获省级课程教学竞赛三等奖、院级教学能力比赛一等奖等多项殊荣。通过常态化开展企业实地研学,成功构建“课程共建、项目共研、人才共育”的校企协同育人机制,彰显了新时代高校教师团队服务产业转型升级的责任担当。

教学团队始终秉持“知行合一”,“致良知”的教育理念,在人才培养与科研创新领域结出累累硕果。主讲人深耕教学创新体系构建,近年累计承担省校级教改项目3项,发表教改论文2篇,荣获校级教学竞赛“一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项”的佳绩。科研方面,主持国家自然科学基金面上及青年项目双轮驱动,协同推进省部级自然科学基金2项,构建起覆盖基础研究与应用开发的全链条科研体系。产学研协同发展成效显著,主讲人不仅与澳优乳业等龙头企业共建2项横向课题,更开创性地搭建校企联合实验室。多次受邀参加食品科学与营养健康国际研讨会等顶级学术平台,研究成果获国际同行高度认可。在教学质量持续提升方面,团队成员斩获省级课程教学竞赛三等奖、院级教学能力比赛一等奖等多项殊荣。通过常态化开展企业实地研学,成功构建“课程共建、项目共研、人才共育”的校企协同育人机制,彰显了新时代高校教师团队服务产业转型升级的责任担当。

关闭

关闭 打印

打印